Questo post é stato letto 24640 volte!

Di Vincenzo Cosenza

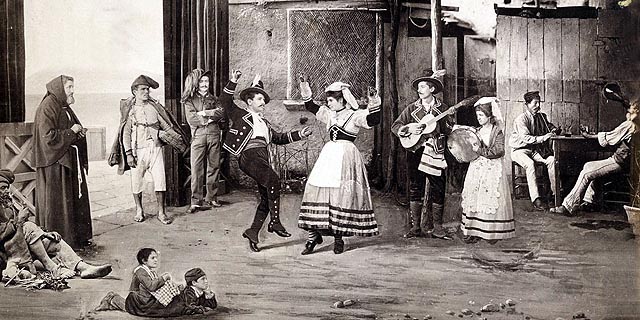

Tuppi tuppi è un titolo che a tanti dice poco ma che, nel proprio percorso storico ha molto da raccontare e far ricordare. Partiamo con l’evidenziare alcuni aspetti della “composizione” cercando di percorrere una breve storia anche se non lineare nella propria cronologia. Iniziamo con la raffigurazione letteraria di “contrasto d’amore” che per la struttura storica di collocazione si alterna tra “amore e Madonna”. Una delle composizioni più antiche della letteratura italiana (1231-1250) è il “Contrasto amoroso” in volgare di “amante e madonna” di Cielo D’Alcamo, che prende il nome dal verso iniziale: “Rosa fresca aulentissima”. I due personaggi, un giullare e una fanciulla, si producono in uno spontaneo e vivace gioco di domande e risposte con la vittoria finale del corteggiatore. Anche nella memoria calabrese il “contrasto” tra un giovane e una ragazza onesta, ignara della scommessa fatta dai suoi sette fratelli con l’ardito guardaboschi. Il brano che abbiamo raccolto dal popolare viva voce di S. Martino di Taurianova, meglio conosciuto come: “Li molti vuci” e “Cantu di li virdi rrami” (epilogo), nel 1972 vinse dalla giuria del concorso televisivo “Alla ricerca del folk italiano” – abbinato alla trasmissione “Adesso musica” – il 2° premio nazionale.Questi alcuni titoli della stampa di quei giorni: “23mila canti popolari riscoperti per la RAI” (su “Cultura e spettacolo” de “Il giornale di Calabria” di domenica 29 ottobre 1972);“E’ della Calabria il miglior folk” (in “Gli spettacoli” della “Gazzetta del Sud” di martedì 31 ottobre 1972); “La canzone popolare calabrese domina la competizione RAI-TV”“Il folk Calabrese ad Adesso musica” (dalla “Gazzetta del Sud” di domenica 17 dicembre 1972);“Cosa hanno scoperto gli archeologi della canzone” (ampia copertura del “Radiocorriere TV” dal 17 al 23 dicembre 1972).

Sebbene diversi autori abbiano plagiato in tutto o in parte la nostra opera, la versione che qui presentiamo è la più coerente e la più completa tra quelle esistenti. Il “canto” è un autentico gioiello di poesia popolare e merita di essere conosciuto oltre i confini regionali. Pubblicato sulla rivista “Calabria Letteraria” n.10/12 di ottobre-dicembre 1985 e nel volume “Storia e Folklore Calabrese” di D. Caruso del 1988, fu accolto da tutti con grande favore. Questo è il preziosissimo tesoro in sintesi raccontato dal Prof. Caruso. La diatriba potrebbe essere nella collocazione geografica tra Sicilia e Calabria, collocazione smorzata ed arricchita da quello che succedeva lungo le vie romane che ancora esercitavano un ruolo importante tra i collegamenti urbani. Le “soste” dei pescatori in determinati periodi stagionali, servizi di leva, viaggi per lavoro e le vie dei mercanti e i vari matrimoni e trasferimenti che ci furono dal reggino sino al basso crotonese. Ogni regione del Sud vanta il proprio Tuppi tuppi, più religioso quello siciliano, malizioso e religioso quello calabrese, di ritrovo quello foggiano e di sceneggiata quello napoletano, tutti presenti nell’archivio del folklore italiano delle elche della Rai del 1958. Nella letteratura popolare sono famosi i contrasti fra i mesi dell’anno, fra città diverse, fra padrone e lavoratore, fra menzogna e verità e quelli “amorosi” fra l’uomo che cerca di convincere la donna del proprio amore, fra madre/padre e figlia in cerca di marito, ecc. Nella tradizione orale siciliana sono documentati diversi contrasti “amorosi” e la loro presenza ci offre lo spunto per alcune riflessioni sulla permanenza di generi e forme e sugli scambi bi-direzionali che la nostra letteratura sperimentò fra scrittura e oralità. Salvatore Salomone e Giuseppe Pitrè, i grandi etnologi siciliani dell’Ottocento, nelle loro opere offrono un’ampia campionatura di contrasti, amorosi e non, e in particolare del Tuppi tuppi, documentato in diverse lezioni. Simile a quest’ultimo, per contenuti e svolgimento, è il contrasto denominato Li multi vuci che appare nella Raccolta di Canti popolari siciliani (1857) di Lionardo Vigo.

L’autore lo inserisce anche nella sua successiva Raccolta amplissima di canti popolari siciliani (1870-74) e riferisce di averlo raccolto in area etnea. Per tutto il Novecento entrambi i componimenti continuano ad essere documentati e, grazie all’impulso dato alla ricerca dalla nascita della etnomusicologia, essi vengono raccolti e registrati nella loro completezza espressiva su buona parte del territorio isolano. Un amico universitario mi raccontava la memoria dei propri nonni durante i bombardamenti del 1943 su Reggio. Con queste canzoni che in base al momento cambiavano “umore” si capiva se gli aerei stavano per bombardare dove la speranza diventava preghiera oppure silenzio. I canti tramandati dai “Nostri avi” devono percorrere gli anni in modo naturale, non è consentito a nessuno di appropriarsi della Storia, dei vissuti dei popoli, lacrime, sorrisi e sangue che appartengono a collocazioni geografichee sono beni e patrimoni dell’umanità. Le Memorie sono di coloro che le hanno vissute e non si toccano.

Tuppi tuppi – Li molti vuci – è Patrimonio Culturale del Mezzogiorno, è collocato nella storia dei beni culturali e delle biblioteche nazionali e universitarie. É uno stile letterario a tutti gli effetti e con questo articolo noi diamo testimonianza e mandato al Ministero dei Beni Culturali, alle Associazioni ed Enti di Tutela in particolare al Comune di Taurianova di Tutelare ciò che è tutelato dai libri da oltre 100 anni. Rimane un aspetto della letteratura difficile da scrivere se non si hanno buone conoscenze di studio dello stile e della metrica. Ecco a voi il testo presente nell’Archivio storico della Rai del 1972 e del testo che risale al 1871:

Li molti vuciDonnaTuppi-tuppi, cu’ jè arretu a ‘ssi porti?Uomo Lèvati ca su’ jeu, facci di luna!Donna Va’ ca sbagliasti la porta e la perzunase nno ‘nci ‘zzippi la pedi e la lana.Uomo Di lana su’ vestutu e no’ di sita,tu comu parli cu’ ‘ssa lingua sciota.Giuvana bella, galanti e pulita,di ‘ss’acqua volìa ‘mbìvari ‘na vota.Li molti vuci e li gran passioniscoràggianu lu cori d’ogni amanti.Riccu mi vitti e ‘n disperazioni,focu ch’aduma pe’ tutti li canti!DonnaGiuvani chi pe’ amuri jìti erranti,vu’ arretu a li me’ porti non veniti:no’ sugnu donna di cori acquistantipe’ cunzentiri a ‘sti vostri partiti.UomoO Gesù, donna, comu vi facititantu dispettusa e tantu violenti;cuntra li me’ vogghj vu’ vi mentiti,cuntra li me’ guai, peni e turmenti!DonnaVenerà ‘n giornu e giuvani ti penti,di novu muterà la fantasia;jeu lu fazzu sapiri a li me’ gentica ‘nzurtari mi venisti ‘n casa mia!UomoO donna, cu’ ‘ssa rràbbia e tiranniae tuttu l’odiu chi mi mmostri e porti,abbentu ‘nciùni a la perzuna mia:bella, cchjù mi ‘ndi fai e cchjù mi cunorti!DonnaPrestu, vattìndi darretu a ‘ssi porti,non mi dari cchjù molesti e loda a Ddeu,ca non su’ donna pe’ patiri torti:la donna chi tu cerchi non su’ jeu!UomoGuarda chi cori si’ spietatu e rreu‘n’ura no’ mi volisti cuntentari:se fussi statu ‘n perfidu giudeuvenivi a la me’ fonti a vattijari!DonnaTi lu promettu, ti fazzu tagghjariprima li quattru quarti e po’ la testa,‘ccussì ogni omu ‘nci veni a penzarise jìri ‘n casa di ‘na donna onesta.UomoSciògghjti, lingua mia, fa’ giocu e festanommu si dici ca moru p’amuri;se moru jeu a ‘stu mundu cu’ restacani mi chiamerannu e tradituri.DonnaCu’ ti lu dissi ca no’ nd’hai favuri,giuvani valorusu cu’ la spata?Se li me’ genti sannu ‘n carchi erruriciangi mali pe’ ttia chista jornata!UomoJeu no’ mi movu no di chista strata,se morti no’ mi duni oppuru locu:no’ mmi li dari alla dimenticataca l’amuri non è cosa di jocu!DonnaAssai ‘ndi vorrìa sèntari e no’ pocudi ‘sti paroli durci chi m’hai dittu,cadu e m’abbrùsciu ‘nta l’ardenti focue mi cunsumu pe’ lu to’ petittu.UomoCunsula, donna, ‘stu me’ cori affrittu,no’ mmi lu jìri lu tempu ‘llongandu,ca ‘nta ‘sti jorna mòriri si potie unu e n’atru nu’ morimu amandu.DonnaDi ‘n’atra cosa vaju dubitandu,nommu si’ ‘n carchi giuvani smarritumu levi lu me’ onuri palisanducu ‘n carchi amicu chi teni fidatu.UomoSe fussi di la curti cundannatu,la scala misa e lu bòja presenti,cu’ dici ca ‘sta donna l’haju amatudi la gula mi ‘mpendu ‘ntortamenti.

DonnaTrasi, giuvani meu, trasi abbertenti,nommu si’ vistu di li me’ vicini:hannu la lingua comu li serpenti,tàgghjanu comu spati li meschini.UomoPìcciuli e ‘randi veniti a sentiric’amai ‘na donna ‘n cori di leuni,cu’ li me’ farzi, ‘nganni e tarantinil’haju portata a simili torturi.DonnaGiuvani, mi venisti a sbrigognaricu’ molta genti di lu me’ paisi:pràtica cu’ cui soli praticari,cu’ li mègghju di tia e fanci li spisi;se di villanu ti senti chiamarifàttiti surdu cu’ li ricchj tisi!Uomo‘Ndavi tant’anni chi zzappu majsi,mo’ vinni l’ura di lu siminari.Cu’ li to’ frati la testa ‘nci misi,jìdi pe’ brìgghja la volìanu fari;vinni ‘u mi dati ‘ssi quattru tornisica l’ura è tarda e mi ‘ndi vògghju andari.Lu carru a la ‘nchjanata si tratteni,a la calata po’ gran fùria pìgghjae cu’ no’ cerni la farina bonalu pani si lu màngia cu’ canìgghja.Lu mastru custureri cusi e tàgghja,cu’ li ritagghj soi ‘ndotau ‘na fìgghja,pe’ dota ca ‘nci dezzi ‘na tovàgghja,all’ottu jorna jìu mu ‘nci la pìgghja.Guarda lu volu chi fici ‘sta quàgghjachi si cridiva ca lu celu pìgghja:cadi cca ‘n terra e si rruppìu ‘na màgghja,fici la mala pasca mu ‘nci pìgghja.

Questo post é stato letto 24640 volte!